Midifizierung einer Böhm FnT Orgel |

|

keine Angst, es folgt kein Midi Lehrgang, nur das Wichtigste

(dürfte dem Interessenten an diese Thema ohnehin bekannt sein).

Midi

ist die Abkürzung für Musical Ins+trument

Digital Interface, auf Deutsch also Schnittstelle für

Musikinstrumente. Es ist eigentlich eine Computersprache mit deren Hilfe

elektronische (seit neuestem auch mechanische Musikinstrumente wie Gitarren, Flöten,

Schlagzeug etc.) miteinander oder mit einem Computer kommunizieren können.

Auch lassen sich so Expander (Soundmodule) oder Lichtsteuergeräte mittels

Midi ansprechen. Der Vorteil liegt auf der Hand: unterschiedliche Hersteller

von Musikinstrumenten haben eine gemeinsame, standardisierte "Sprache".

Ein Beispiel für einen Midi Befehl ist der Notenbefehl

(Note-Message). Wenn man einen Ton auf der Tastatur eines Midi Keyboards spielt,

wird diese in einen binären Code (das ist das mit den Nullen und Einsen) übersetzt.

Dieses Signal beinhaltet die Tonhöhe (Lage auf der Klaviatur), die Ton

Dauer (On/Off) und die Ton Intensität (leiser oder lauter Anschlag). Das

Signal wird dann an die Midi-Out Buchse geleitet. Von hier aus gelangt das

Signal über die Midi-In Buchsen zu den angeschlossenen Geräten. Dieses

Gerät, z.B. ein Soundmodul, spielt den gedrückten Ton. Über

weitere Midi Befehle (Controller-Befehle) lassen sich so umfangreiche

Musikanlagen zu unterschiedlichen Zeiten ansprechen. Der Musiker (sprich hier:

ein Musiker) ist somit in der Lage, allein ein ganzes Instrumenten-Orchester zu

befehlen.

Mit Hilfe von Computern und einer Sequencer Software kann

ein Musiker, wie zu Zeiten der alten Mehrspur-Tonbandtechnik, aufwendige

Musikarrangement erstellen, bearbeiten und aufzeichen.

Teil A - 2. Technische Umsetzung

in einer 3 manualigen Böhm Orgel Typ FnT

Die Böhm Orgeln der nT Serie verwenden einen

elektronischen Tonerzeuger, den sog. Generator. Dieser Generator erzeugt

permanent Sägezahnschwingungen (bzw. Rechteckschwingungen). Also alle Töne

der Orgel von C (Unterstrich) bis c6, rund 9 Oktaven. Diese elektrischen

Signale werden über Kabel an die Tastenkontakte weitergeleitet. Die

Tastenkontakte sind nichts weiter als Umschalter Ein/Aus. Unter jeder Taste ist

also ein 9facher Umschalter vorhanden. In der Skizze weiter unten "prinzipieller

Aufbau der 3 Manuale", als Kontaktplatte bezeichnet. Von diesen Schaltern

gelangt das Signal bei gedrückter Taste an die Klangformung (Register),

wird hier über RC, LC, Widerstandsketten solange umgeformt, bis eine

Schwingungsform entsteht, die dem des gewünschten Instrument (bei gedrücktem

Register) entspricht, beispielsweise ein Principal 8`. Das Ganze ist also eine

analoge elekronische Klangerzeugung.

Die Entwickler des Instruments

haben jetzt nicht nur die 9fachen Umschalter pro Taste konzeptioniert, sondern

vielmehr einen weiteren Umschalter vorgesehen. Dieser Umschalter war zum Anschluß

von Erweiterungen wie des Böhmaten (elektronische Begleitautomatik),

vorgesehen. Weiter soll hier nicht auf die Analog-Orgeltechnik eingegangen

werden.

Sofern, Sie, lieber Interessent, Ihre Böhm Orgel nicht mit

diesen Erweiterungen ergänzt haben, hat Ihre Orgel in der Regel also im

Pedal, Untermanual und Mittelmanual je Taste einen Umschaltkontakt frei. An

diese freien Umschaltkontakte lassen sich die Midi-Nachrüstungen ganz

einfach anschließen.

Sofern Sie die Ergänzungen eingebaut

haben, bleibt Ihnen die Wahl zwischen a) Rückbau (nicht zu empfehlen) oder

Nachrüstung von Umschaltkontakten je Taste. Etwas aufwendig, aber das

Ergebnis ist die Mühe wert.

Die folgende Skizze zeigt den

prinzipiellen Aufbau der 3 Manuale mit den Umschaltern (Kontaktplatten) und möglichen

freien Kontakten

Sofern Sie die Nachrüstungen in Ihrer Orgel

haben, müssen Sie die Umschalter pro Taste nachrüsten. Um es gleich

vorweg zu nehmen, eine Arbeit die etwas handwerkliches Geschick erfordert! Die

Kontaktwinkel (siehe nachfolgende Skizze) sind durch die Kunsstofftasten gegen

den Klaviaturrahmen (Masse der Orgel) isoliert. Prüfen Sie das zur

Sicherheit mit einem Ohmmeter. Das ist unser Glück. An diese Kontaktwinkel

lassen sich so mit etwas Geschick bewegliche Kontaktdrähte anbringen

(idealerweise die Originalkontaktdrähte von Böhm aus , aus der

Bastelkiste usw. usw.), wie in der Skizze eingezeichnet. Pro Oktave dient eine

Lochrasterplatine (ca. 1x1 cm) dann zur Aufnahme der Erdsammel- bzw. Signaldrähte.

Die Kontakt- und Stahldräthedrähte. Böhm

schrieb damals in der Bauanleitung von einem Federkern mit Spezial-Oberfläche

mit 0,35mm Duchmesser. Meine Recherechen bei diversen Herstellern ergaben, dass

man diese zwar bekommt, aber mit einer CU Oberfläche, was nach meinen Überlegungen

langfristig zu Kontaktproblemen führen kann. Oberflächen wie Silber

oder Phosphorbronze ( oder Berylliumkupfer ?) sind besser geieignet. Ich hatte

dann insofern ein wenig Glück, dass ich eine aufgebaute Böhm Klaviatur

bei e-bay ersteigern konnte. Diese hat als Quelle für die Kontaktdrähte

herhalten müssen. Die Stahldrähte habe ich vor dem Einbau gründlich

mit Sandpapier gereinigt (kein Kontaktspray o.ä.).

Seit mehr als einem

Jahr sind bislang keine Probleme aufgetreten

Auf die Funktion und den Anschluß wird im nächsten

Kapitel Midi-Nachrüstung noch eingegangen.

Meine Ausführung

zeigt das Foto weiter unten. Die Erdsammel- bzw. Signaldrähte bestehen aus

1,5 mm Stahldrähten, in der Länge für das gesamte Manual

angepasst. Man kann sie in jedem Modellbaugeschäft bekommen. Die Stahldrähte

sollten vor dem Einbau gereinigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der

Einbau der Lochrasterplatinen so erfolgt, dass bei gedrückter Taste noch

1-2 mm Luft zwischen Kontaktwinkel und Lochrasterplatine ist (in der Skizze mit

Weg A bezeichnet). Lieber Leser, pro Manual 61 Kontaktdrähte wie

beschrieben einbauen, das heißt 183 Kontaktdrähte, 5-6

Lochrasterplatinen, pro Manual, 6 Stahldrähte; im Pedal noch einmal für

30 Tasten, dazu braucht es etwas Zeit. Wenn Sie hier "unsauber"

arbeiten, werden Sie später beim Orgelspiel dafür "bestraft".

Nehmen Sie sich also Zeit. Die Stahldrähte habe ich an den Manualenden

links und rechts mit vom Kunsstoff befreiten Lüsterklemmen fixiert.

Vorteil: man kann in die Lüsterklemmen die Kabel zu den Midi Adaptern

anschließen, da man Stahl nur sehr schwierig löten kann.

Wenn diese Arbeiten ausgeführt sind, müssen

die Kontaktdrähte noch justiert werden. Bei nicht gedrückter Taste

muss der bewegliche Kontaktdraht sicher am Erddraht anliegen, bei gedrückter

Taste muss der bewegliche Kontaktdraht sicher vom Erddraht abheben und am

Sammeldraht anliegen. Wenn Sie eine anschlagdynamische Midi Nachrüstung

(siehe nächstes Kapitel) wählen, ist diese Justierung Voraussetzung

dafür, dass die Anschlagdynamik über die gesamte Tastatur gleichmäßig

beim spielen wirkt. Jetzt können Sie sich dem Einbau der eigentlichen

Midi-Adapter widmen

Teil A - 3. Midi Adapter Nachrüstung

Midi Adapter werden von einigen Herstellern angeboten. Zum

einem von Böhm selbst in verschiedenen Ausführungsformen, sprich

anschlagdynamisch oder nicht. Weitere Hersteller findet man im Internet.

Auch

der Selbstbau ist für versierte Elektroniker möglich. Bauanleitungen

findet man im ebenfalls im Internet.

Für welchen Adapter Sie sich

entscheiden, ist für die Funktion belanglos.

Das Prinzip ist

einfach. Jeder Taste (beweglicher Kontaktdraht) ist ein Kontakt auf den

jeweiligen Adaptern zugeordnet, die Erd- bzw. Sammeldrähte als

Summensignal. Wenn man sich an die beiliegenden Beschreibungen hält, ist

der Zusammenbau, Einbau und elektrischer Anschluss einfach.

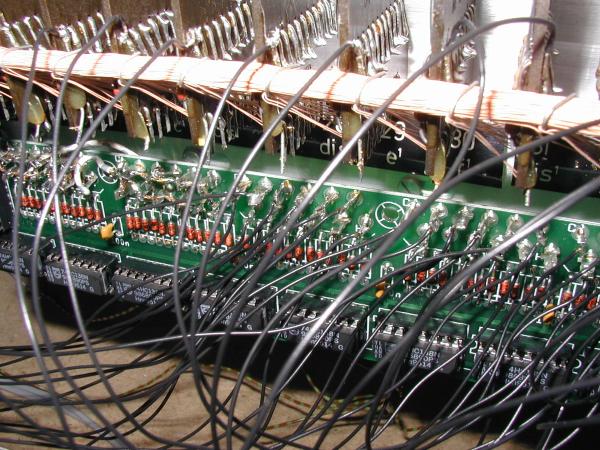

Meine Böhm FnT ist mit 3 Böhm Midi

Adaptern Typ 2006, anschlagdynmisch aufgerüstet worden. Die zwei

nachfolgenden Fotos zeigen deren Einbau im Mittelmanual.

Teil A - 4. Midi "raus"

Ein

wenig Theorie. Jeder Midi-Adapter erzeugt ein Signal, welches zum Ansteuern von

Midi Empfängern wie Soundmodulen usw. geeignet ist. In der Regel hat jeder

Midi-Empfänger einen Midi-Eingang, so dass sich 3 Manuale und ein Pedal so

nicht anschließen lassen. Alternativ kann man jedem Midi-Adapter ein

eigenes Soundmodul spendieren (wer sich das leisten kann, bitte), elganter ist

dagegen die Zusammenführung der 4 Midi Adapter auf einen Midi Ausgang. Da

es sich um digitale Signale handelt, ist ein zusammenführen über

Widerstände leider nicht möglich.

Dazu gibt es geeigente

Technik, sog. Midi-Merger in den verschiedensten Ausführungsformen. Zur

komfortablen Verwaltung der 4 Midi-Adapter habe ich das Böhm Midi Control

eingesetzt, auf dessen Möglichkeiten im nächsten Kapitel eingegangen

wird. Die nachfolgende Skizze zeigt das Prinzip eines Midi-Mergers.

Teil A - 5. Böhm Midi Control

- Erweiterung auf 2 Bedienfelder

Ein Midi-Merger der

Luxuxklasse stellt das Böhm Midi-Control dar. Auch andere Hersteller

vertreiben Midi Merger in verschiedenen Qualitäten. Ich habe mich für

das Böhm Midi-Control entschieden, weil dieses Gerät fast keine Wünsche,

was mit dem Umgang mit Midi-Signalen machbar ist, offen lässt. Auf den

Umgang mit den Midi Signalen gehe ich im Teil B - Schnittstelle, Routing

und Progammierung noch detailliert ein.

Hardwaremäßig

bietet das Gerät die Möglichkeit 4 Midi-Eingänge, 4 Midi-Ausgänge

sowie ein externes Diskettenlaufwerk zur Datensicherung anzuschließen. Die

Bedieung und Programmierung ist über Tasten und Drehregler, nach einiger

Einarbeitungszeit, auch problemlos möglich. Ein zweizeilige Anzeige

vervollständigt das Ganze. Wer einen ATARI Computer sein eigen nennt, kann

die Progammierung komfortabel über den Computer am Bildschirm vornehmen.

Dazu ist ein eigener Editor notwendig.

In meinem konkreten Fall ergab sich jetzt die

Problematik, dass das Midi-Control einfach zu groß ist, um es irgendwo

links oder rechts neben den Manualen aufzustellen. Stellt man es oben auf die

Orgel, ist es einfach zu weit weg, also nicht mehr im kurzwegigen Zugriff für

die Hände während des Spielens. Also entschloß ich mich zu einem

weitreichenden Eingriff. Ich habe die Bedienelemente (18 Taster und 4

Drehregler) dupliziert und in die linken Seitenbrettchen am Mittel- und

Untermanual eingebaut. Wie das im noch nicht ganz vollendeten Ausbau dann

aussieht, zeigt das nachfolgende Foto.

Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht auf

die Grundlagen der Elektrotechnik eingehen, was so alles zu beachten ist, beim

parallelschalten von Widerständen mit dem daraus resultierenden neuen

Gesamtwiderstand usw. usw., Das würde den Rahmen dieser Homepage sprengen.

Nur soviel sei gesagt, das Problem muß gelöst werden, um die Funktion

des Midi Control nicht zu gefährden. Mein Midi Control sollte auch

weiterhin als Stand-Alone Gerät verwendet werden können. Um das

sicherzustellen, habe ich an der Rückseite aus Paralell- und

Seriellbuchsen, wie sie aus der Computertechnik bekannt sind, eingebaut. Die zu

den Potis und anderen Bauelementen führenden Leitungen werden dazu auf der

Hauptplatine des Midi-Control getrennt und zu den Buchsen geführt. Ein

aufgesteckter "Blindstecker" schließt die Stromkreise wieder und

sichert somit den Stand-Alone Betrieb. Werden die Blindstecker abgezogen und mit

einem anderen Stecker verbunden, der die Bedienelemente-Verdrahtung von den

Seitenbrettchen aufnimmt, sind diese dann auch wirksam. Das Midi Control ist

somit bedienelementemäßig quasi in die FnT integriert. Das ganze

funktioniert einwandfrei. Während des spielens auf der Orgel hat man einen

einfachen, kurzwegigen Zugriff auf die Midi Steuerung.

Jetzt waren endlich alle hardwaremäßigen Vorbereitungen abgeschlossen. Die Orgel war damit midifiziert. Jetzt galt es nur noch das Midi-Control zu programmieren, um endlich die Möglichkeiten einer 3 manualigen Orgel mit Vollpedal mittels Midi auszuschöpfen. Wenn Sie Interesse haben, lade ich Sie ein, im nächsten Kapitel nachzulesen, wie ich meine Midi Orgel "geroutet" habe.

Hinweis: die schwarz-weiss Skizzen stammen aus der Bauanleitung der Fa. Böhm, von mir um die erweiterungsrelevanten Einbauten farbig ergänzt

Teil B - Schnittstelle, Routing und

Progammierung

© Christoph Pollag, erstellt: 26.01.2004, update 23.05.2008